烟台四十里湾,碧波荡漾,花瓣状智能渔场与海星状平台串联成“耕海1号”生态牧场;威海经开区,国内首个全流程海船智能工厂奠基;青岛海尔路,智慧园区正树起智能建造标杆,物联网编织起产业新生态;黄渤海之滨,青岛港、日照港、烟台港等集约协同,奏响打造世界级海洋港口群的强音……“深蓝”画卷徐徐展开,新质生产力成为推动山东新时代海洋强省建设和绿色低碳高质量发展的澎湃动能。

近日,记者跟随学习强国“沿着海岸看中国山东篇”大型行进式主题报道采访团行走山东沿海七市,见证山东经略海洋、向海图强的壮美图景。

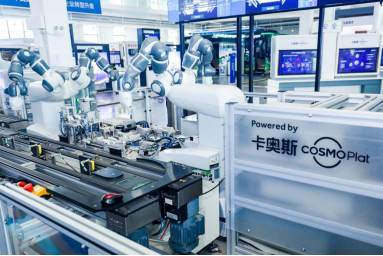

早在2016年,青岛征和工业就已成为国内链条行业的佼佼者。然而,这家手握多项专利的“隐形冠军”,却在数字化浪潮前陷入迷茫,产品一度大量积压。

困境在海尔卡奥斯2020年进驻后得到了改变。在经过了数月的“体检”后,卡奥斯对征和工业进行了数字化改造,通过共享生态及平台资源,让工业互联网融入企业发展全流程。改造后,征和工业年产值从2019年的8亿元,跃升到2023年的16亿元,并成为全球第三家具备船链生产资质的企业,入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业名单。

如今,青岛征和工业的故事正通过“大企业共建,小企业共享”的卡奥斯模式在齐鲁大地复刻,成为山东制造向“智造”跃迁的时代缩影。

近年来,山东强化数字技术赋能增效,促进产业转型升级,全面释放实体经济和数字经济融合效能:每年培育省级智能工厂、数字化车间、智能制造场景200个以上,到2027年将建成70个省级“产业大脑”,培育10000家“晨星工厂”;加快推进人工智能技术在制造业垂类细分领域的创新应用,建设50个左右大模型产业集聚和赋能应用特色园区;加快催生数字驱动、智能高效、跨界融合、共创分享的新型经济形态,以新质生产力激活产业新动力。

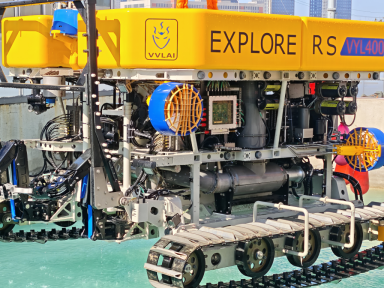

在山东未来机器人有限公司厂区,试验基地的深水测试池中,巨大的机械爪吊装着约2米长的深海铺缆机器人下潜水底,激起阵阵水花。作为国内首家实现深海机器人自主国产化的高科技企业,未来机器人公司已在世界范围内获得广泛声誉。

“我们致力于水下石油勘探开采,当前设备可下潜4000米至6000米,最深达万米级全海深作业。”未来机器人技术工程师孙鹤丛说,传统管道检测依赖摄像头观察,现在通过智能算法扫描可以直接生成实时模型,清晰呈现水下故障。

“十三五”以来,山东海洋领域突破海工装备研发等97项关键核心技术,共有16项成果获国家科技奖,居全国同领域第一位。2024年,山东海洋领域共有5项成果获国家科技奖,占全国海洋领域获奖数量的50%;全省海洋科研教育实现增加值1044.5亿元,首次跃居全国第一。从“深蓝2号”到“蓝鲸2号”“蛟龙号”,“数智”赋能海洋“重器”,科技自立自强成为产业升级的核心支撑。

桥吊高耸,汽笛声声,总吨66280、船旗国为葡萄牙的泰赢熊猫玖号货轮,满载1600余个集装箱,跨越重洋,缓缓驶入青岛港无人码头。万吨级货轮的租金高昂,每在港口耽搁一小时就会给承租人带来数十万元的损失,港口的装卸货速度,直接影响了它们的停泊选择。

2013年,青岛港自动化码头项目一期工程正式启动,以自动化技术为港口提速。彼时,全球自动kaiyun 开云官方入口化码头技术仍被国外垄断,青岛港口专家张连钢带领团队成员,在没有经验、没有资料、没有外援的状况下攻克10多项世界性技术难题,仅用3年半时间就完成了国外需要8到10年的工程,建成了作业效率全球第一的全流程自动化集装箱码头。

效率就是生命,科研持续攻关。如今,青岛港早已跃升世界一流港口,实现年作业量7亿吨、集装箱吞吐量3000万标准箱的突破,成为很多货船kaiyun 开云官方入口抢时间、补时间的最佳选择。“目前,我们的平均单机作业效率达到1小时60余箱,连续12次刷新自己保持的世界纪录。”青岛港无人码头技术工人周林说,“高科技赋能高效率,青岛港吸引了世界各国货轮前来‘打卡’。”

发展新质生产力,不仅需要高水平自立自强,也需要高水平对外开放。港口是各国信息交流的“数据线”,也是世界经济发展的“生命线年,山东港口已开通包含258条外贸航线条航线多个港口,打通沿黄流域最经济便捷的“出海口”。

2024年,山东进出口总值3.38万亿元人民币,其中出口首次突破2万亿元,有进出口实绩的企业数量首次超过7万家,展现出山东打造高水平对外开放新高地、努力成为畅通国内国际双循环的重要节点的担当与勇气。

山东深耕入境旅游市场,以新质生产力赋能文旅消费创新扩容,持续创造文旅消费新产品、新业态、新模式。

入境文旅消费,给山东带来新的经济增长点的同时,更壮大了国际“朋友圈”,让齐鲁文化亮出了“国际范儿”。

山东正稳步推进制度型开放,搭建以海洋合作发展论坛为代表的海洋领域高能级国际合作平台。深度融入全球产业链,加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局,海洋正成为连接内外的大通道。

2024年,全省农林牧渔业总产值12832.3亿元,其中,种植业、林业、畜牧业、渔业产值均实现稳定增长,位居全国前列。老旧农业设施改造升级,蔬菜水果丰产丰收,粮食产量连续4年稳定在1100亿斤以上。在理念革新、科技创新的加持下,山东农业正进入全新阶段。

既要“靠山吃山,靠水吃水”,更要“守护青山,呵护绿水”。在山东,还有一批特殊的“医生”,专为生态环境“看病”。

激光雷达,能够在不损害生态环境的情况下,通过发射和接收激光束来实现目标检测,已被广泛应用到环境污染监测、风力发电、气象及海洋探测、航空航天等领域。“我们给大气做‘CT’,用激光雷达设备通过三维扫描,将看不见、摸不着的风变成可视化数据,不仅能观测风,还能预测风。”青岛镭测创芯科技有限公司董事长吴松华说,“这项技术在20多年前就诞生在中国海洋大学,如今走出实验室,走进大市场。”

新质生产力本身就是绿色生产力。山东为全省生态环保产业发展明确“时间表”,制定“路线图”:“十四五”期间,全省生态环保产业产值年均增长10%以上;提出环保产业发展“产业集群、特色园区、龙头骨干企业”三方面主线任务;以健全推进机制、优化产业布局、扩大产业市场等具体措施推动环保产业切实参与生态环境保护修复,让“发展中的绿色”,推动绿色的发展。

顺势而为,因地制宜,蓝色经济引擎轰鸣作响,齐鲁大地正以更大的勇气和魄力向新质生产力要动能、要发展、要未来。